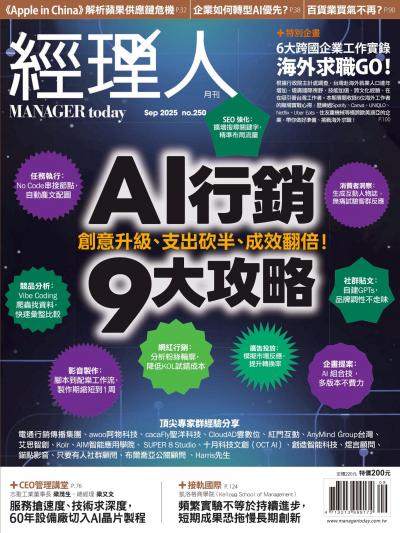

經理人月刊 2025年9月號第250期

內容簡介

策略腦和AI手

管理大師彼得.杜拉克(Peter Drucker)說過,「企業只有2個基本功能:行銷和創新」在他看來,組織只有這2個功能能夠創造價值,其他活動都是成本。進一步理解這句話,應該是說組織要做的事情不外乎創新做出好產品,想方設法行銷賣出好東西。

不過,關於行銷這個重要功能,我總覺得它在定位上,有點命運坎坷。有聽過一種說法,其實只要產品夠好,「酒香不怕巷子深」,可能連行銷都不用了。

還有一種邏輯是,行銷是「拉力」,負責透過品牌與產品宣傳活動,把人的注意力拉進來;而業務或銷售是「推力」,負責成交。這種分工,對比於「帶錢回家」的銷售功能,無形中使得行銷漸漸變成一個「花錢單位」。

隨著行銷日益數位化和多元化,行銷功能又面臨新的考驗,因為在每次的消費者旅程裡,幾乎每個行為都變得可操作、可追蹤,成果也可以衡量。

因此,大概在10年前,隨著行銷功能的數位化、數據化,包括可口可樂、麥當勞、嬌生、Uber等企業,都曾經取消過「行銷長」(CMO)這個角色,理由是「行銷」需要和銷售、數位、產品更加整合,沒有「數位思維」的CMO,落入「傳統思維」裡了。因此,CMO的職務內容,就被「肢解」到數位團隊、客戶體驗團隊,甚或成長駭客功能去了。

別擔心,現在組織裡,都還是有行銷功能,前面的公司,後來也都「復辟」了行銷長。理由不難理解,行銷策略需要統整性,再怎麼靈巧的手,也必須得到指令,指揮它去做出特定的事物。

特別是進到AI時代,當創意發想、內容製作、廣告投放、顧客洞察、數據分析,市場測試等每個環節,都可以在工具的輔助下倍數量產,更加凸顯行銷功能的「制高點」:戰術交由AI執行,但是品牌敘事、策略思考,還是要交付人的大腦。就像沒有腳本的剪輯,只會說出一個雜亂的故事;沒有問題意識的數據分析,只會得出毫無意義的見解。

之前看到過一個聯合利華的行銷案例,是多芬(Dove)與餅乾連鎖品牌Crumbl Cookies的「餅乾香氣Dove系列產品」合作,為多芬帶來52%的「新客」,社群觸及達35億次。這一波網紅行銷,公司利用生成式AI快速產出圖像與文字,供網紅使用。《華爾街日報》(The

Wall Street Journal)報導,聯合利華旗下的品牌,如今「每星期就可以產出數千個」視覺素材,而在過去,往往是「幾個月才能推出個位數」。

當每一個行銷環節的數量和速度都在翻倍成長,理解和掌握這個新型態行銷軍火庫,幾乎無從迴避。精準的策略,搭配高效的工具,缺一不可。

總編輯

齊立文

评论0